Дорога на Вильно

2 августа, 2011

АВТОР: Валентин Петрович

Вьюга бесновалась так, будто в самом аду ее спустили с цепи. Будто, двигаясь от замерзшего озера девятого круга, того самого, в котором был заточен Люцифер, холод поднимался вверх, к этим проклятым равнинам, пустынным, безразличным к жизни. Она резала людей по лицам, пыталась сорвать с них одежду, толкала их, сбивала с ног, волочила по земле. Уставшие сопротивляться, люди оставались неподвижно лежать, и, словно добившись того, чего она от них хотела, вьюга накрывала их своим белым саваном, уже без всякой злобы, будто бы даже ласково. Укрывала их и убаюкивала.

Люди. Разве можно было назвать этих существ людьми? Закутанные в шубы мужские и женские, иные в платки или в шерстяные и шелковые материи, головы и ноги обернуты платками и тряпками. Лица черные, закоптелые; глаза красные, впалые, словом, нет в них и подобия солдат, а более похожи на людей, убежавших из сумасшедшего дома. Изнуренные от голода и стужи, они падают на дороге и умирают, и никто из товарищей не протянет им руку помощи. Они падают без хрипа, стона иль слова. Будто бы даже со вздохом облегчения. Они не тянут к идущим рук. Не говорят и не плачут. У них нет сил. Холод и голод выпили из них силу: куда делись те бравые воины, пересекавшие Неман в июне сего года? Куда подевались эти стройные полки, уверенные лица, с напомаженными усами; блестящие штыки, пестрые мундиры, султаны и плюмажи, разноголосый говор французов, поляков, немцев, итальянцев, голландцев, испанцев? Их задорный смех, песни, звон оружия и ржание лошадей, бой барабанов и звуки флейт? Все это кануло в Лету, замерзшую русскую Лету, которая расступившись и освободившись ото льда, поглотила все это без остатка и снова облачилась в лед.

За шестнадцать лет при Нем я многое повидал. В Египте, песках Сирии мы много страдали, но, право, это было ничто по сравнению с этой ледяной пустыней.

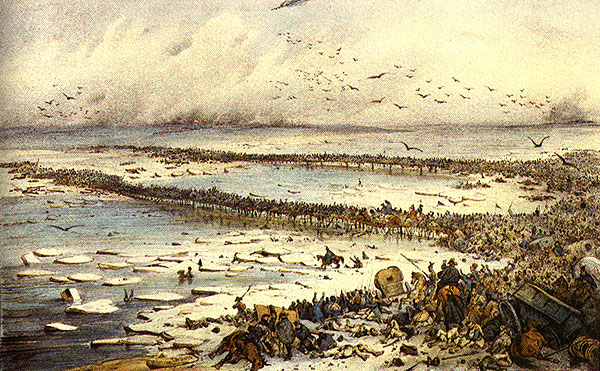

Я помнил бои под Смоленском. Я помнил великое побоище на Москве-реке, побоище невиданное доселе, по отваге участников и многочисленности жертв. Я видел курганы из уже мертвых и раненных, копошащихся лошадей и человеческих тел, одурманенных запахами крови, сгоревшего пороха и смерти. Я помнил златоглавую Москву, и как золото расплавилось и обратилось в ало-черный пламень. Я помнил пьяных солдат мечущихся в огне и вихрях пепла по улицам города. Я помнил наше отступление. Отступление, в мгновение ока превратившееся в бегство. Я помнил Березину: толпы, обезумевшие толпы, в которых не было возможности отличить солдата от офицера, мужчины от женщины, человека от зверя. Я помнил долгие ночи на бивуаках. Места, где мы ночевали, обозначались грудами замерзших людей и лошадей. Когда люди замерзали насмерть, они так и оставались сидеть, утром, как надгробия самим себе.

Я помнил дорогу до Вильно.

Во время этого «погребального шествия» в Вильно — так следовало бы назвать этот переход — я был свидетелем многих ужасных сцен, в особенности по ночам, по причине ужасной стужи и недостатка дров. Большая часть деревень по нашему пути была старательно выжжена нашими солдатами, гревшимися у этих чудовищных костров. Сколько раз мне случалось видеть сотни теней вокруг пылающих лачуг; эти тени болтали и хохотали, пока все не превращалось в пепел. Многие из них сделались совершенными идиотами, и про них говорили, что они отморозили себе мозг. Эти несчастные, на которых никто не обращал внимания, большей частью погибали самым ужасным образом. Они умирали от голода и холода или падали в огонь и заживо сгорали…

Мы шли, шли бесконечно долго, в этой кромешной тьме, обмороженные, голодные. Всех лошадей давно съели, не один раз мне случалось видеть толпы голодных, которые дрались до крови из-за жалкого куска мяса какой-нибудь издохшей лошади. Перемерзший картофель, запеченный в углях, показался бы мне теперь императорским ужином. Я забыл, когда я ел последний раз. Казалось, будто бы я не ел вовсе никогда. Мы варили конскую упряжь, стараясь обмануть свои желудки. Мы превратились в призраков, гонимых всеми ветрами. Мы больше не подчинялись приказам. Просто брели вперед, изредка вглядываясь во тьму и вслушиваясь в песнь вьюги, стараясь различить крики казаков, которые бесконечно наносили нам удары с флангов, появляясь из тьмы и улюлюкая, коля пиками и отрубая головы, скрываясь также стремительно, как появились. Они больше не были людьми. Они были исчадиями тьмы, с которыми мы больше не в силах были совладать. Они не брали пленных.

Мои силы были на исходе. Я давно растерял свое оружие, я давно растерял надежды. Огонек жизни все еще теплился во мне, но был хил и немощен, и вьюга его почти задула. Мне так казалось.

Мы набрели на ту деревушку совершенно случайно. Мы отбились от основных сил, мы еле передвигали ноги, нас было несколько, несколько замотанных в лохмотья мертвецов, чей час еще не настал. Мы заблудились и нас оставили позади так же, как мы, оставляли других. Дорога на десятки километров была усеяна валявшимися трупами. Кое-где солдаты делали себе берлогу из трупов товарищей, сложенных накрест, как укладывают бревна при сооружении избы. Трупы лежали неподвижно и снег, не тая, белел в их открытых ртах.

Деревушка, на которую мы набрели, была почти сожженной дотла. Кое-где лишь сиротливо торчали почерневшие от огня балки, стропила, остатки бревен да печные трубы. Лишь в отдалении одиноко виднелся во тьме какой-то сарай. Я сразу заприметил почти запорошенные снегом человеческие следы, ведущие к нему. Внутри угадывались слабые отсветы огня. Обменявшись взглядами, мы двинулись к нему. Перспектива переночевать хоть у самого чахлого костерка под защитой каких-никаких стен придала нам подобие последних сил. О том, что нас легко могут заметить казаки, в тот момент мы уже думать не хотели и не могли.

Ослабевшие, мы еле отперли занесенную снегом дверь. Внутри была почти тьма, костерок еле тлел в глубине сарая. Сначала я не мог различить очертания предметов громоздившихся вокруг костра. Это были какие-то бесформенные кучи, ближе к огню различались фигуры сидящих людей. Их лиц не было видно, можно было разглядеть пять или шесть человек, точно как и мы одетых в лохмотья и сидящих неподвижно. Видимо, они замерзли насмерть. Мы все протиснулись внутрь и, наступая на что-то мягкое и спотыкаясь, продвинулись вглубь, к тлеющему костру. Когда глаза мои привыкли к бледному свету, пляшущему под порывами ветра, пробивающегося сквозь ненадежные стены сарая, я понял, что весь пол завален трупами. Они лежали вповалку, друг на друге, лица их были спокойны, казалось, будто им, наконец, удалось уснуть после тяжелого и полного испытаний дня. Мы продвинулись дальше, и я заметил, что те шестеро мертвецов – сидели на замерзших товарищах, как на скамьях. Различить их принадлежность к родам войск или их звания было невозможно. Они были закутаны в роскошные шубы или рваное тряпье, лица были замотаны косынками, руки висели плетьми. Мы подвинулись вплотную к огню и подбросили немного хвороста, заготовленного и лежащего рядом. Мы все сели вперемежку с трупами, мы чуть ли не влезли в костер, таким благодатным казалось нам его тепло. Мы долго, молча, сидели у постепенно разгорающегося огня, прогревая омертвевшие руки, протягивая к нему ноги, вдыхая горячий воздух.

Через четверть часа, мы немного отогрелись. Пихая покойников, мы рыскали по сараю, бросая в огонь все, что может гореть. Затем мы принялись рыскать по мешкам и одежде трупов, имея слабый проблеск надежды найти что-то съестное. Но наши попытки были тщетны. Внезапно я подумал о том, что мы словно бесплодные тени, скитающиеся среди тьмы и мертвецов, также уже мало походим на людей. А вдруг Березина была Стиксом, и мы сами навели через нее мосты (я вспомнил обмороженные трупы бородачей-саперов, тех, кто наводил переправу, разложенные у кромки воды) и давно уже находимся в царстве Аида? Этот абсурдный образ, ужасающий по своей силе, потряс мое находящееся на грани безумия сознание, и я, полностью обессилевший и потерявший способность мыслить, проковыляв несколько шагов, опустился около костра, рядом со своими замерзшими немыми собеседниками. Мои товарищи еще копошились среди мертвых тел, но у них не было сил, чтобы перевернуть, или раздеть трупы; они только и могли, что беззлобно ругаться осипшими голосами. Наконец и их силы иссякли. Мы подбросили остатки топлива в кострище и расселись вокруг огня среди покойников, приготовившись переночевать в этой жалкой лачуге.

Я сидел и наблюдал пляску пламени, мысли покинули меня, но и сон почему-то не приходил, мы все молчали, и теперь уже точно не было никакой возможности отличить нас от наших предшественников. Возможно, они, точь-в-точь как и мы, притащились сюда из последних сил, пытались обыскивать трупы в надежде найти хоть черствые сухари. И, так же ничего не обнаружив, расселись вокруг огня. И так же, как возможно произойдет с нами этой ночью, заснули беспробудным сном. Пламя трещало и разгоралось. Меня разморило, и я начал засыпать. Внезапно что-то заставило меня вздрогнуть и открыть глаза. Я почувствовал резкий укол страха, такой укол, каковой ощущаешь, когда рядом с тобой просвистит пуля или над головой пронесется ядро. Мое полупотухшее сознание вяло заворочалось. Я открыл глаза и начал вглядываться в полумрак и тени, стараясь различить то, что заставило меня насторожиться. Сначала мне это не удавалось. Все было черным и неподвижным, костерок, догорая, скудно освещал центр сарая. Мои спутники спали, сидя в неудобных позах, спрятав лица в шарфы и тряпки, среди неподвижных сидячих и лежащих вокруг мертвецов. Я решил было, что это измочаленные нервы играют со мной плохие шутки, и почти уже задремал снова. И тут меня кольнуло еще раз, но уже гораздо сильнее. Сердце заколотилось внутри, как канарейка в клетке, пытающаяся найти выход через мое горло. И тут я понял. Волосы мои встали дыбом, а тело обдало изнутри жаром, словно я изрядно хлебнул водки.

Один из мертвецов шевелился.

Сидящий прямо напротив меня, одеревеневший труп, замотанный в лохмотья и обутый в кавалерийские сапоги со шпорами, шевелил рукой. Приглядевшись, я увидел, что его худая и скрюченная рука с отросшими ногтями сжимала нож. Лезвие короткого кинжала было покрыто чем-то черным. Когда я перевел взгляд на его вторую кисть, я увидел, что она крепко что-то сжимала. Небольшой, величиной с ладонь, кусок чего-то бело-розового. Очень медленно, дрожащей рукой, он поднес этот кусок ко рту и начал его медленно жевать. Кусок, видимо, был промерзшим и поэтому его челюсти медленно сжимались и разжимались, без толку мусоля его. Наконец на короткое мгновение потухающий костер разгорелся, и я понял, что в его руке было мясо. Сырое, задубевшее, покрытое какой-то светлой пленкой мясо. Придя окончательно в себя, я следил за тем, как двигаются его челюсти и невольно подался вперед. До сего момента спавшее, мое нутро снова мучительным спазмом дало о себе знать. Встав на дрожащие ноги, я подбросил остатки топлива в костер и, переступая через трупы и моих дремавших товарищей, пробрался поближе к незнакомцу.

В усиливающемся свете костра, я увидел черное лицо, покрытое отросшей жесткой щетиной и запавшие черные глаза, не выражавшие ни единого признака мысли. Я подобрался еще ближе. Теперь я даже ощущал кожей его прерывистое смрадное дыхание, но он не обращал на меня ни малейшего внимания.

– Друг, – сказал я. – Друг! Есть ли еще у тебя что-нибудь съестное?

Он не реагировал. Он продолжал тупо жевать, уставившись на пламя костра. Слюна стекала ему на подбородок. Он не видел меня, вряд ли он видел вообще хоть что-то. Кажется, с ним было все кончено. Я бесцеремонно принялся шарить в тряпье, в которое он был замотан. Ничего не обнаружив, я перешел на сумку из парусины, которое лежала у него в ногах. Порывшись в ней, я, к своему величайшему разочарованию, обнаружил лишь какие-то цветные платки, две бритвы и ворох писем на французском, на имя господина Жирара, офицера драгунского полка. Я бросил все это барахло в огонь.

Я пытался его растормошить и несколько раз в гневе сильно ткнул его в бок. Кусок мяса выпал из его руки, и он осел, привалившись на лежащий рядом с ним труп. Склонившись над ним, я увидел, что он, лежа рядом с телом, возле которого только что сидел, что-то бормотал себе под нос. Глаза его закатились. Он умирал. Мне не было его жаль. Сказать откровенно, я тут же о нем забыл.

Мысль моя метнулась к мясу, которое он жевал. Я нашарил на полу солдатский тесак, подобрал кусок, и, наколов его на лезвие, протянул к огню. Медленно поворачивая мясо над огнем, я с содроганием сердца наблюдал за тем, как оно темнеет и приобретает золотисто-коричневатый оттенок. Сердце мое ликовало. Лишь на миг в голове промелькнула мысль о моих товарищах по несчастью, но кусочек был так мал, а я так голоден и слаб, что я тут же, практически без малейшего стыда, отогнал ее прочь. Я приблизил мясо к лицу, желая его рассмотреть. Внезапно я почувствовал неприятный запах, исходящий от него. Так пахнет рваная рана, остающаяся после разрыва гранаты. Я вздрогнул. Это был запах сгоревших волос.

И тут же я увидел лезвие его ножа, покрытое черной коркой засохшей крови, труп, возле которого он сидел. Тряпье которого было задрано, а из-под него торчала окровавленная рубаха. Мне даже не хотелось думать, откуда именно срезана эта плоть. Я посмотрел на поджаренный кусок мяса, с которого капал жир и проглотил слюну.

Силы покидали меня. Я начинал клевать носом. Мысли застыли в голове, как замерзшие насмерть солдаты Великой армии. Но рука моя крепко сжимала армейский тесак с наколотым куском.

Я хотел бы испить воды из той оттаявшей на мгновение русской Леты, дабы потерять память и вместе с ней все, что я видел. Но мне не видать такой благодати. Я умер там, на дороге к Вильно. Умер. Но боги смеялись надо мной, и я ничего не забыл.